♪♪ささの葉さらさら のきばにゆれる お星さまきらきら きんぎんすなご♪♪

皆さまこんにちは。

童謡【七夕さま】を久しぶりに歌う清水です。

7月7日は七夕ですね。

七夕のお話といえば織姫と彦星の物語ですが、

このお話、牛郎織女(ぎゅろうしゅくじょ)という中国古代王朝後漢の時代発祥の物語なのです。

神聖な力が宿る竹

【七夕伝説】

とても勤勉であった織女と牽牛(牛郎)は、夫婦になったことで怠惰になってしまう。

それに見かねた天帝は天の川を隔てて東西に引き離すが、二人が悲しみに暮れて働かなくなってしまったので、天帝は毎日まじめに働くことを条件に1年で7月7日だけ二人が会うのを許可した。

というお話。(このお話が現代でも伝っていることに驚きますね。)

わし座のアルタイル【牽牛けんぎゅう】(和名は彦星)と、こと座のベガ【織女しゅくじょ】(和名は織姫)が天の川を挟んで向かい合い、白鳥座のデネブが二人を取り持つ【カササギ】の夏の大三角形がとても強く光る7月7日からこのお話が生まれたとされています。

【乞巧奠(きこうでん)】

織姫の伝説にあやかり裁縫や機織りが上手になるように、7月7日に行なっていた中国の行事が「乞巧奠(きこうでん)」です。

裁縫の上達を願う女性たちが、庭で針に5色の糸を通し、酒肴や瓜などを祭壇に供えて、裁縫・機織りの上達を祈願しました。

日本古来の行事【棚機津女(たなばたつめ)】

秋の豊作を祈願したり、人のけがれを祓ったりする行事で、7月7日の夜に行われていた日本の行事。 乙女が清らかな川のほとりの建物にこもり、神様のために着物を織りました。この乙女を「棚機女(たなばたつめ)」、織り機を「棚機」と呼んでいたそうです。

【たなばた】は当て字

たなばたという読み方は当て字で、奈良時代に「乞巧奠」の風習が伝わり、それが日本古来の風習であった棚機津女(たなばたつめ)の織物をしている女性つながりで【七夕:しちせき⇒たなばた】になったのではとされています。

【時代に合わせてお願い事は何でもありに】

裁縫や機織りの上達を願っていたものは、江戸時代に民間行事として広まったことで和歌や習字など芸事の上達をお願いするようになりました。そして今ではいろいろなお願い事をする日になっていますね。

さて、冒頭の童謡【たなばたさま】ですが、2番目の歌詞に

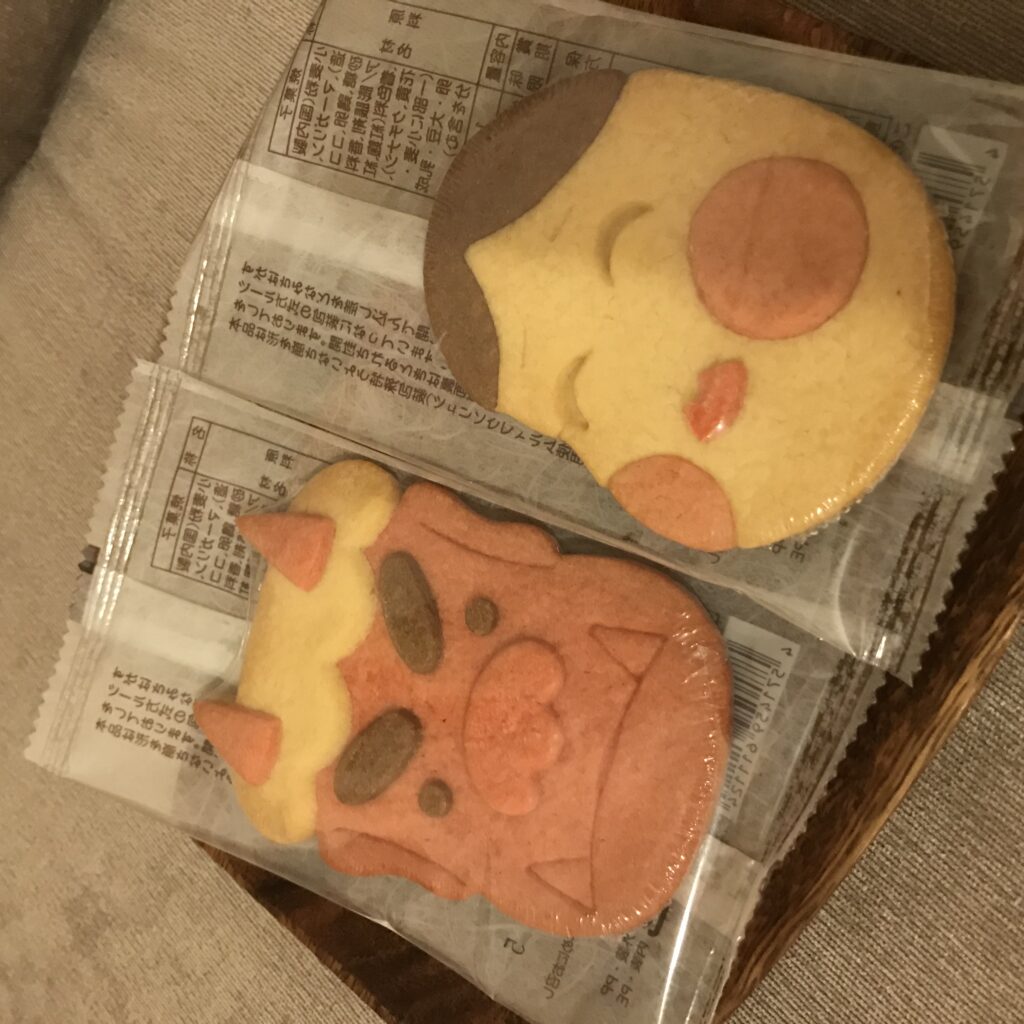

ごしきの短冊~♪わたしがかいた~♪とあります。

五色(ごしき)の短冊は、「青、赤、黄、白、黒(紫)」のことを指しています。

そう、元々七夕の由来となる中国の「乞巧奠」の行事で、裁縫の上達を願う女性が針に五色の糸を通していましたね。 (五色は、中国の陰陽五行思想に由来するもの)

これが日本に伝わり、日本の和歌の文化の影響で五色の糸が五色の短冊へと変わったのでした。

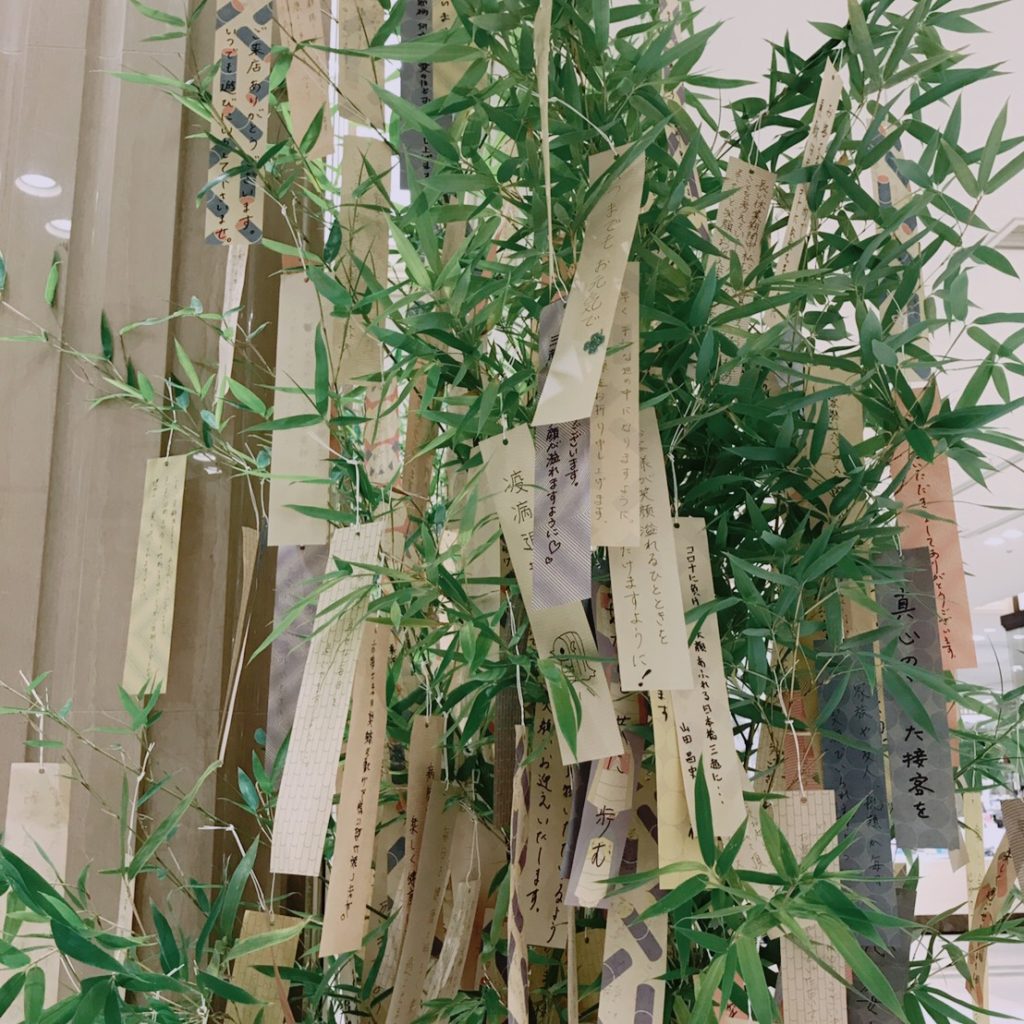

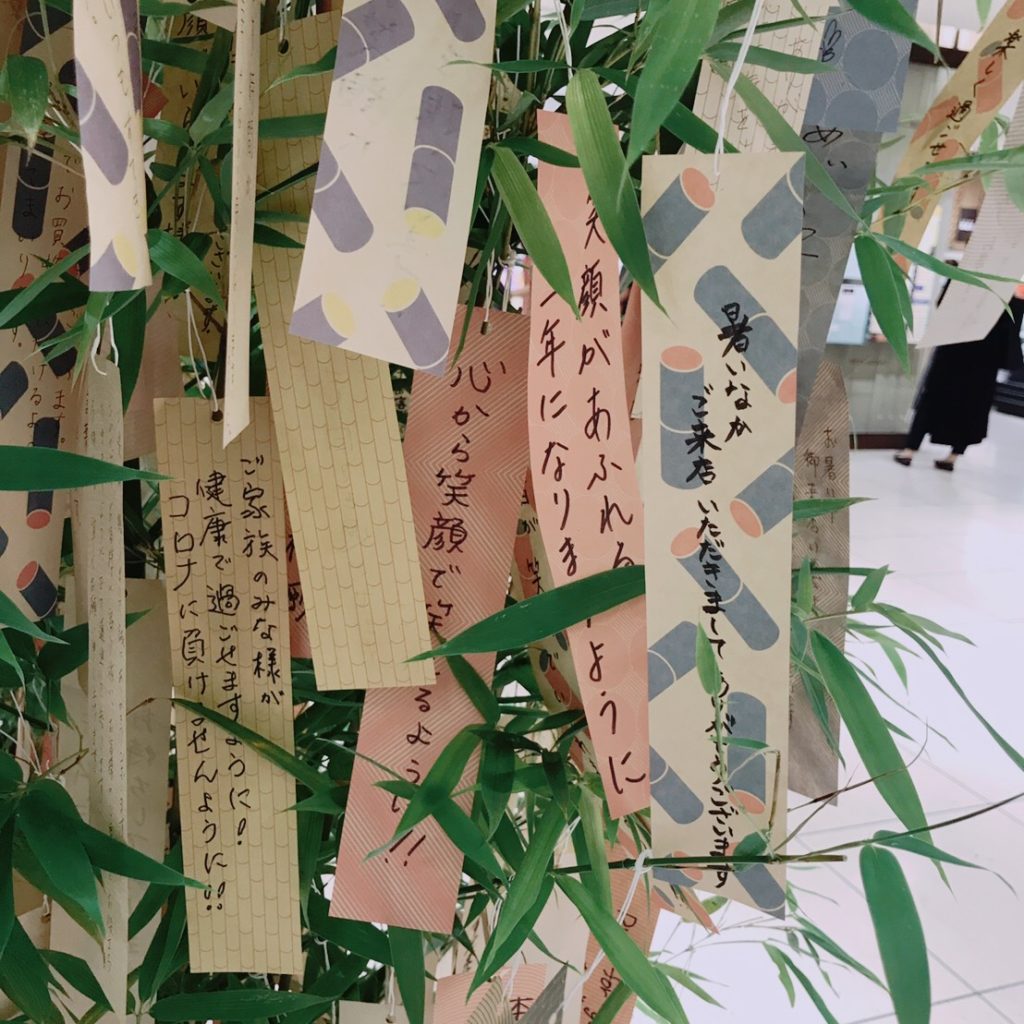

三越の従業員の方がかいた短冊です。

さて、皆様はどんなお願い事をされますか?